R. Matsuhira, T. Matsusaka, and K. Tsuchida による論文

arxiv.org

が雑誌 The American Mathematical Monthly に掲載を許可されたという嬉しいニュースを聞いたため、それを祝ってあらためて彼らの結果をご紹介します。

具体的な初期値と漸化式で数列  が与えられました。それが有理数列であることは定義から明らかなのですが、値を小さい番号順に実際に計算してみると不思議なことに整数値ばかり出てくるという状況を考えてみましょう。

が与えられました。それが有理数列であることは定義から明らかなのですが、値を小さい番号順に実際に計算してみると不思議なことに整数値ばかり出てくるという状況を考えてみましょう。

これは不思議な状況ですが、次の2パターンが考えられます。

- どこかで不思議な現象は破綻し、非整数値が現れる(けれども、最初の方では整数値ばかりであった不思議は残る)。

- 奇跡的に全ての番号

で整数値をとり続ける。

で整数値をとり続ける。

どちらのパターンの数列も若干例見たことがあって、このような現象をより一般的に理解できないだろうかということに興味があったりします。

1つ目のパターンに当てはまる数列としてゲーベル数列  とよばれるものがあります。初期値は

とよばれるものがあります。初期値は  で漸化式は

で漸化式は

で定まります。毎回、次の番号の値を計算するときにその番号で割ることになるので、 が有理数であることは当たり前ですが、整数かどうかはパッと見ではわかりません。

が有理数であることは当たり前ですが、整数かどうかはパッと見ではわかりません。

ところが、驚いたことに、最初の幾つかの値を計算していくと、 のように整数値が出てくるのです。

のように整数値が出てくるのです。

もっと面白いことは、この偶然(?)が 43番目で唐突に崩れることで、 は整数ではありません。

は整数ではありません。

私はこの数列がとても面白いと思ったのですが、英語での紹介記事は幾つかあるものの、日本語の記事は皆無でしたし、Richard Guyの1988年の論文を除いて、この数列を研究した論文もほぼ皆無でした。

そこで、私はこのブログで2016年の4月にゲーベル数列を紹介しています(現在は非公開)。

その後、月日が経って、今年の5月に書籍『せいすうたん1』が発売されたのですが、そちらで再度ゲーベル数列を紹介しています。

integers.hatenablog.com

せいすうたんで扱えるトピック数は限られているため、私がいかにゲーベル数列のことを特別に面白いと思っているかが分かりますね。

そちらでも紹介していますが、ゲーベル数列は  -ゲーベル数列

-ゲーベル数列  に一般化することで謎がたくさん現れます。定義はゲーベル数列の漸化式で2乗だった部分を全て

に一般化することで謎がたくさん現れます。定義はゲーベル数列の漸化式で2乗だった部分を全て  乗にしたものです。

乗にしたものです。

以上の各

以上の各  について、

について、 -ゲーベル数列が最初に紹介した2つのパターンのどちらになっているかという問題を考えると、これは私はまだ答えを知りません。

-ゲーベル数列が最初に紹介した2つのパターンのどちらになっているかという問題を考えると、これは私はまだ答えを知りません。

多分、全ての  で1つ目のパターンになるだろうとは思うのですが、1つ目のパターンのときに初めて整数性が破れる番号を調べていくと、

で1つ目のパターンになるだろうとは思うのですが、1つ目のパターンのときに初めて整数性が破れる番号を調べていくと、 -ゲーベル数列では89番目、

-ゲーベル数列では89番目、 -ゲーベル数列では97番目、.... というようになっており、この番号たちの法則にとても興味があります。

-ゲーベル数列では97番目、.... というようになっており、この番号たちの法則にとても興味があります。

例えば、何故か素数だらけなんですよねえ。2016年に知った当初、私は本当に驚きましたが、未だに何故かは知りません。

実は第3話の漫画の中でキャラクターがこの整数性の破れる番号の最小値は何か?という問題を提示しているのですが、冒頭の論文はこの問題を解決しています。

答えは19です。

つまり、どの  についても

についても  は

は  までは必ず整数になるのです!!

までは必ず整数になるのです!!

整数性が定義からは明らかではないにも拘らず、常に18番目までは整数になるというのは面白いですし、 という整数の持つ面白い特徴を与えている定理とも思えます。

という整数の持つ面白い特徴を与えている定理とも思えます。

私はブログと書籍を通じてこの面白い数列を紹介することを試みましたが、あくまで日本語なので世界中で興味を持ってもらうには貢献が小さいです。

ただ、今回の論文のおかげで英語で、しかも歴史ある雑誌から広く紹介されることになるのはとても嬉しいことです。単に定理を証明しているだけではなく、周辺の歴史等も詳細に調査してくださっています。

ゲーベル数列に関する研究論文は極端に少ないですが、今後謎がどんどん解決されることを期待しています。

ところで、『せいすうたん1』には研究課題が多数あるのですが、難度が高い問題が多いため、解くのが難しいと思われます。

発売されて1年にも満たないうちに、本書に影響を受けた論文が現れたことはとても嬉しいサプライズでしたが、「研究課題」として提示されている問題ではなく、漫画内でキャラクターが提示していた問題に着目されたのが凄く筋がいいなあと感じました。

なお、九州大学で松坂先生が『せいすうたん1』をテキストとして講義を行ってくださり、それを受講していてゲーベル数列の話を担当した学部1年生2人との共著論文となっています。

「研究課題」は基本的には難しすぎますが、それ以外の漫画や本文の中に解ける問題がまだまだ残っているかもしれませんので、是非みなさんもチャレンジしてみてください。また、「研究課題」そのものではなく、それを弱めた問題にチャレンジすることも良いと思っており、私自身はその線でチャレンジしています(自分で出した課題が解けない涙)。

最後に、「研究課題」の中には普通に取り組み可能なものもあるので、それを列挙しておきます。

課題2.2、課題4.1、課題7.1、課題12.2

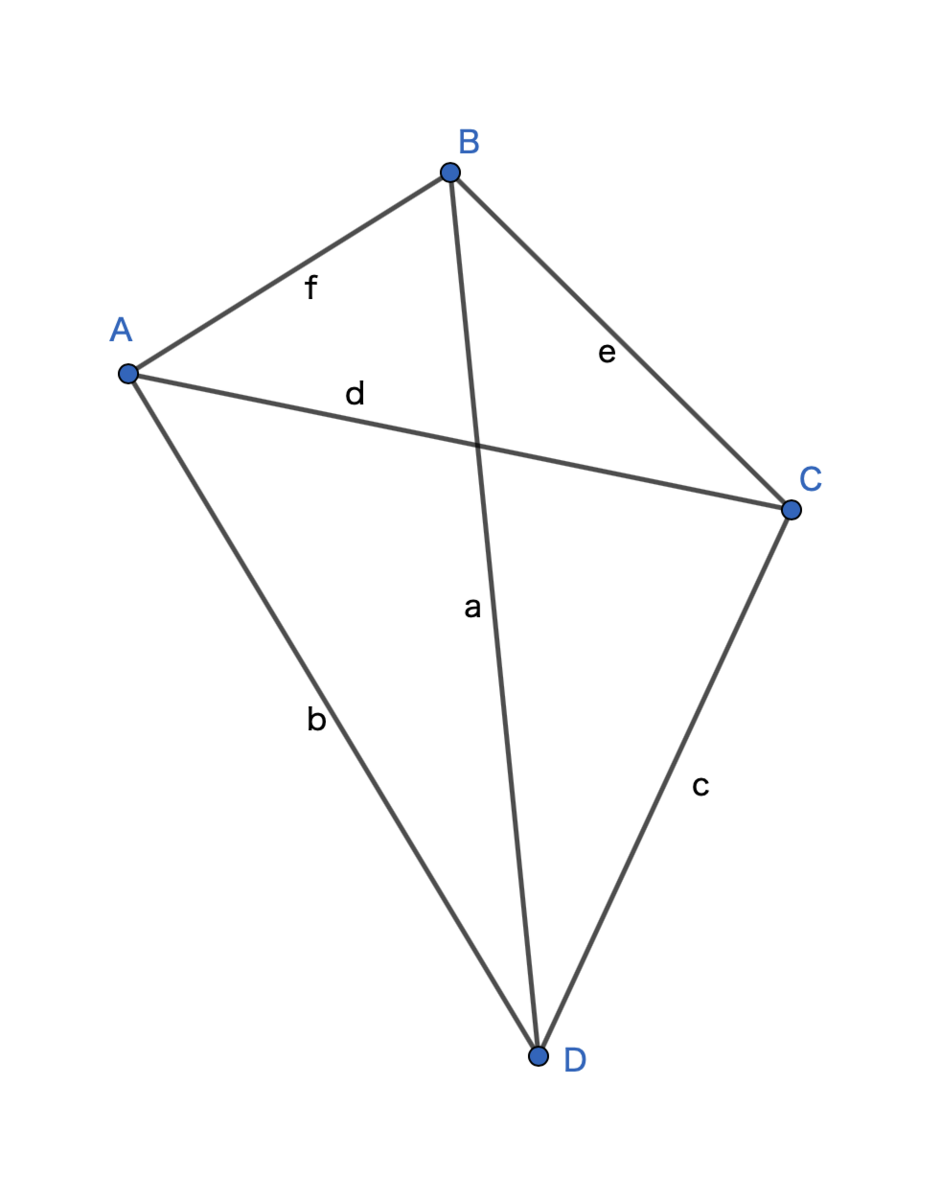

とすると(ただし、

は単位円周上の好きな点とする)、

の根は原点のみであり、

の任意の根は単位円周上に分布しています。つまり、

のどの根についても、その根を中心とする半径

の円周上に

のただ1つの根である原点があります。

の場合を考えてみましょう。

と仮定してよく(

は複素数)、

の根を

,

とし、

と仮定します。このとき、

なので、

の根は

ただ1つです(2つの根の中点)。これと

との距離はともに

ですが、単位円周の内部または周上にいる

と

の距離は直径である

以下ですから、確かに、

が成り立っています。